Allied Grounds

What is the ecological dimension of work? What common interests do workers’ and environmental movements have and what does it mean for these movements to join forces? How can we reclaim the means of (re-)production and transform them into means of sustainable climate (re-)production?

More than 80 activists and scholars share their thoughts on these questions in the form of video talks, projects, and essays. Watch the following video talks by Jennifer Kamau, Svjetlana Nedimović, and Lorenzo Feltrin, before checking out the other materials on the “Allied Grounds” project website.

Politicizing Border Regimes

Border Talks: Harsha Walia, Jennifer Kamau, and Sujatha Byravan (right) talk about climate refugees and international border regimes. Listen to it by clicking the play button below the image. Polina Manolova (top) talks about bureaucratic bordering in the EU and how Eastern Europeans deal with it cooperatively.

Call: 80 researchers, cultural workers, journalists, and activists from 25 countries call on event organizers throughout “Europe” and beyond: Stand together against the EU border regime and publicize the occasions when borders sabotage our efforts to build spaces of transnational conversation and cooperation! Read their open letter.

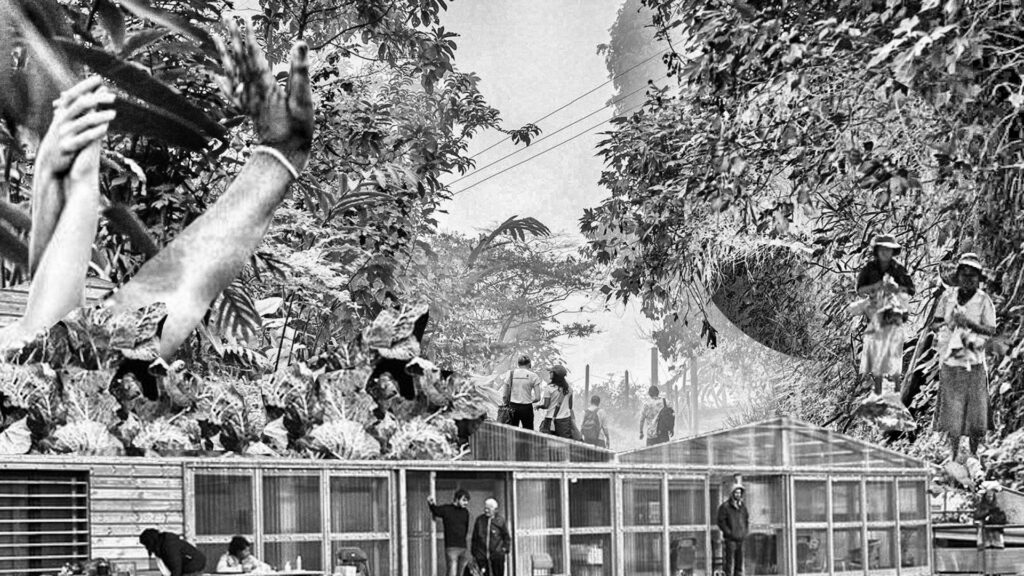

After Extractivism

The BG project “After Extractivism” (2022) asked more than 80 researchers, activists, cultural workers, and journalists: How can we build our future on the legacies and claims of those who, yesterday as today, have been plunged into existential hardship by the ecological-economic complex? And how can we make such struggles a source of inspiration for a common cause? Contributions include video talks, collaborative projects, texts, and audios.

Projects that were developed in our conference workshops include a mapping of resource wars and an inventory of alternative approaches in Yugoslavia.

The video section includes talks by artist and curator Stefan Tiron (top right), media theoretician Özgün Eylül İşcen (middle right), and social theorist Max Haiven (bottom right).

The text section includes contributions from researcher Nishat Awan on environmental destruction and mass displacement in Pakistan, critical geographer Elena Batunova on the specters of extractivism in the Donbass, philosopher and artist Oxana Timofeeva about Russia’s petro-imperialism and the (in)human geographies of war and scholar-activists Carme Arcarazo and Rubén Martínez on countering the commodification of labor and nature with a new political subject.

Black Box East

The BG project “Black Box East” (2021) asked more than 80 researchers, activists, cultural workers, and journalists: What does it mean to analyze post-“communist” countries as laboratories of globalization?

Contributions include video talks, collaborative projects, texts, and artworks.

Video talks by theater-makers Johanna-Yasirra Kluhs and Tanja Krone (above) and political theorist Gal Kirn (bottom).

The text section includes contributions by Kasia Narkowicz and Zoltán Ginelli about how anti-colonial rhetoric against “foreign powers” hinders decolonial critique in Poland and Hungary, and Ivana Pražić and Ana Vilenica about deconstructing white feminism and struggling against “whiteness” in Eastern Europe.

Artworks include a mixtape by the Eastbloc Antifascist Sound Alliance. Listen to it by clicking the play button below.

Click on the button to load the content from Soundcloud.

All other contributions can be found on the “Black Box East” resource website.

Silent Works

The BG project “Silent Works” (2020) asked more than 80 researchers, activists, cultural workers, and journalists: What does it mean to politicize the hidden labor in AI-capitalism? Contributions include video talks, projects, texts, audios, and artworks.

The video section includes talks by researcher Sana Ahmad and journalist Jose Miguel Calatayud (the second and third on the left).

The “Silent Works” artwork section includes videos by Diego de la Vega Coffee Co-op (header), and University of the Phoenix and eeefff (the first and fourth on the left), and an audio piece by Petero Kalulé and AM Kanngieser. Listen to it by clicking the play button below.

Click on the button to load the content from Soundcloud.

The text section includes the open access publication “Invisible Hand(s). Hidden Labor, AI-Capitalism, and the Covid-19 Pandemic” with contributions by Niccolò Cuppini and Angela Mitropoulos, among others.

All contributions can be found on the “Silent Works” resource website.

More World

The BG’s 20th anniversary project “More World” (2019) asked: If the climate crisis arises from an increasingly destructive web of global interdependencies, then how can we move from passive entanglement to active networking against the crisis?

Responses include projects, texts, artworks, and video talks such as by Abiol Lual Deng, Harsha Walia, AM Kanngieser, Clara Mayer, Sujatha Byravan, and Marta Peirano (from left to right). More available on the “More World” resource website.

Ambient Revolts

In an interconnected world, even small pinpricks can have cascading effects – think cyber-attacks or stock market crashes, right-wing resentment or hashtag-based protests. Such ambient revolts are increasingly driven by the technologies and imaginaries of artificial intelligence (AI), involving human interaction, but seemingly beyond human control. Against this backdrop, the BG project “Ambient Revolts” (2018) asked: What does it mean to rethink human agency without full knowledge and understanding of the agency of AI?

Among the contributions generated at the BG conference (see roundup video top right) are projects and video talks, such as by Mathew Stender aka Mathana (see bottom right), all available on the “Ambient Revolts” resource website.

Friendly Fire

What does it mean for a person to become a citizen today? What does it mean for citizens and non-citizens alike to become political actors in fields of dissent? Such questions come to the fore when, as in the present, conflicts flare up with extraordinary ferocity.

Exploiting this trend, right-wing populisms promote escapism and war-mongering – and thus create failed citizens and failed states. In contrast, the BG project “Friendly Fire” (2017) explored how we can render conflict productive to make societies more democratic.

In doing so, the project brought into focus a central arena of contemporary conflicts: the politics of citizenship – not least in its algorithmic dimension. Watch video talks about this from Felicity Scott, Jennifer Kamau, Eleanor Saitta, and James Bridle (from left to right).

All other contributions – such as collaborative projects, texts, and audios – can be found on the “Friendly Fire” resource website.

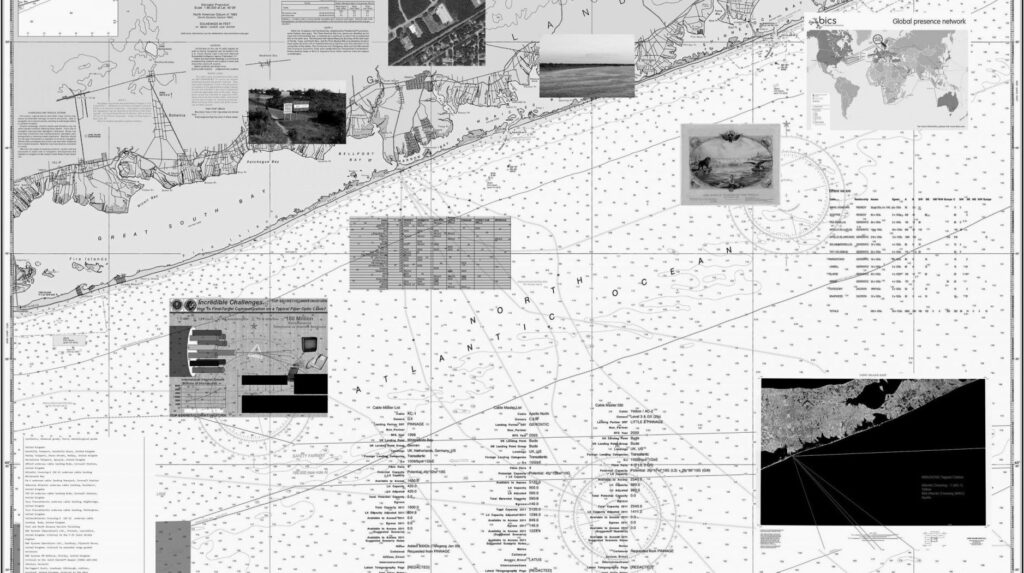

Signals

BG’s project “Signals” (2017) invited artists to work with the NSA files leaked by whistleblower Edward Snowden. What does it mean to deploy classified documents as artistic material and thereby transform them into the commons?

The exhibition included contributions from more than 30 artists, researchers and activists including Zeljko Blace, Naomi Colvin, Simon Denny, Christoph Hochhäusler, Geert Lovink, M.C. McGrath, Deborah Natsios, Julian Oliver, Trevor Paglen (detail above), Laura Poitras, University of the Phoenix, Maria Xynou, and John Young.

The project has been documented with two books and video statements by the participants. Watch the videos on the “Signals” resource website, where you will also find the links to the related publications.

Tacit Futures

What does it mean to rethink movement today?

People, data, goods, capital-everything is on the move. And the borders that manage all this movement are virtually everywhere. They determine whether social justice and alternative futures can emerge – or not. What does it mean to make borders a matter of public scrutiny?

In search of answers, the BG project “Tacit Futures” (2016) presents group projects, audios, and video talks by, among others, Gayatri Chakravorty Spivak, Jennifer Kamau, Brian Massumi, and Konrad Becker (from top). More on the “Tacit Futures” resource website.

Un|Commons

An alternative to the corrosive inequalities fostered by neoliberal states and markets is urgently needed. For example, a practice of collective ownership known as commoning. It promises to make both economic and political participation more equal and democratic. But what does it mean to initiate processes that enable people to act collectively and manage the public goods and infrastructures needed to create a life worth living for all?

In search of answers, the BG project “Un|Commons” (2015) presents video talks (including by Yochai Benkler and Harsha Walia, right), collaborative projects, and audios on the “Un|Commons” resource website.

BQV

The BG initiative “BQV – Büro für Qualifikation und Vermögen” (2012), brought together more than 250 cultural workers to create a space for exchange and alliances, and to organize workshops, exhibitions, and performances reflecting on the problems and potentials of bottom-up organizing in Berlin.

The film, which you can watch below, documents the processes and includes conversations with cultural workers, theorists, and media activists such as Alice Creischer, Diedrich Diederichsen, Tanja Krone, and Tim Pritlove. For English subtitles, click at the CC button in the play bar below.